top of page

検索

Thromboelastogram(TEG) ⑩ 終わりに

実際に、外科医として働く今、手術室や集中治療室でTEGを見かけることはほとんどありません。しかし、学年的に20年選手くらいの医師はむしろ過去にTEGを使っていたという人を見かけます。クリオプレシピテートがなかなか手に入らない現状から使われなくなってきたのかもしれませんが、私...

TAKUTO Yoshida

2022年4月12日読了時間: 1分

Thromboelastogram(TEG) ⑨ TEGに関する論文紹介

③肝胆膵 心臓、肝臓手術でのTEGの使用 Dias JD, et al. J Thromb Haemost. 2019 Jun;17(6):984-994. PMID: 30947389. ・8つのelective surgeryを対象にしたRCTと1つのemergenc...

TAKUTO Yoshida

2022年4月12日読了時間: 3分

Thromboelastogram(TEG) ⑧ TEGに関する論文紹介

前置きがとても長くなったが、ようやくここからTEG/ROTEMに関する論文を紹介します。今回は主にAnnals of Surgery, Surgery, JAMA Surgeryに掲載されてきたTEGの論文を紹介しようと思います。多くの論文を読むことで、TEGの性質も見えて...

TAKUTO Yoshida

2022年4月12日読了時間: 2分

Thromboelastogram(TEG) ⑦ TEGの使用例

TEG/ROTEMも使用例を見てみよう。最も有用なケースの一つと考えられるのが、肝移植の場面である。肝臓摘出、無肝期、再灌流後で体内で起こる凝固反応・線溶反応が複雑に絡み合っていることがわかる。さらに、基礎疾患、術中出血などの修飾因子も加わってくる。これまでの説明からもわか...

TAKUTO Yoshida

2022年4月11日読了時間: 1分

Thromboelastogram(TEG) ⑥ Point-of-careモニター

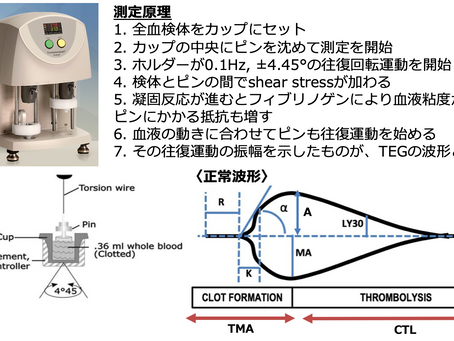

大量出血のシーンでは、凝固線溶系は決してPT, APTT, 血小板, fibrinogenの値だけでは、簡単に解釈できない複雑な病態が背景に絡んでいることがわかる。そこで、病態の把握に有用とされるのが上記のThromboelastographyである。全血検体をカップに入れ...

TAKUTO Yoshida

2022年4月9日読了時間: 1分

Thromboelastogram(TEG) ⑤ 出血にまつわる生理的変化

左のサイクル 周術期には出血に伴う凝固因子・血小板の喪失がおこる。さらに、投与される輸液や赤血球輸血の影響から希釈性の凝固障害を引き起こし、PT/APTTが延長する。 右のサイクル 一方で、出血の影響で血液凝固は亢進するが、それによりまた凝固因子や血小板は消費されることにな...

TAKUTO Yoshida

2022年4月9日読了時間: 1分

Thromboelastogram(TEG) ③ cell-based model

では、生体内ではどのような反応が起こっているのか?2001年にThrombosis and Haemostasisに発表されたcell-based modelで、より詳細に生体内での反応を説明している。複雑な病態生理が絡み、説明に多くの記事を要するため詳細は割愛するが、主に...

TAKUTO Yoshida

2021年8月22日読了時間: 2分

Thromboelastogram(TEG) ② 凝固カスケード

1960年代に、凝固カスケードが報告されて以来、血液凝固への理解が劇的に広った。しかし、このカスケードを使用する上で重要なことは、凝固因子欠乏症の理解のためのカスケードであり、生体内での凝固反応を正確に示したものではないということである。例えば、第Ⅷ,...

TAKUTO Yoshida

2021年8月19日読了時間: 1分

bottom of page